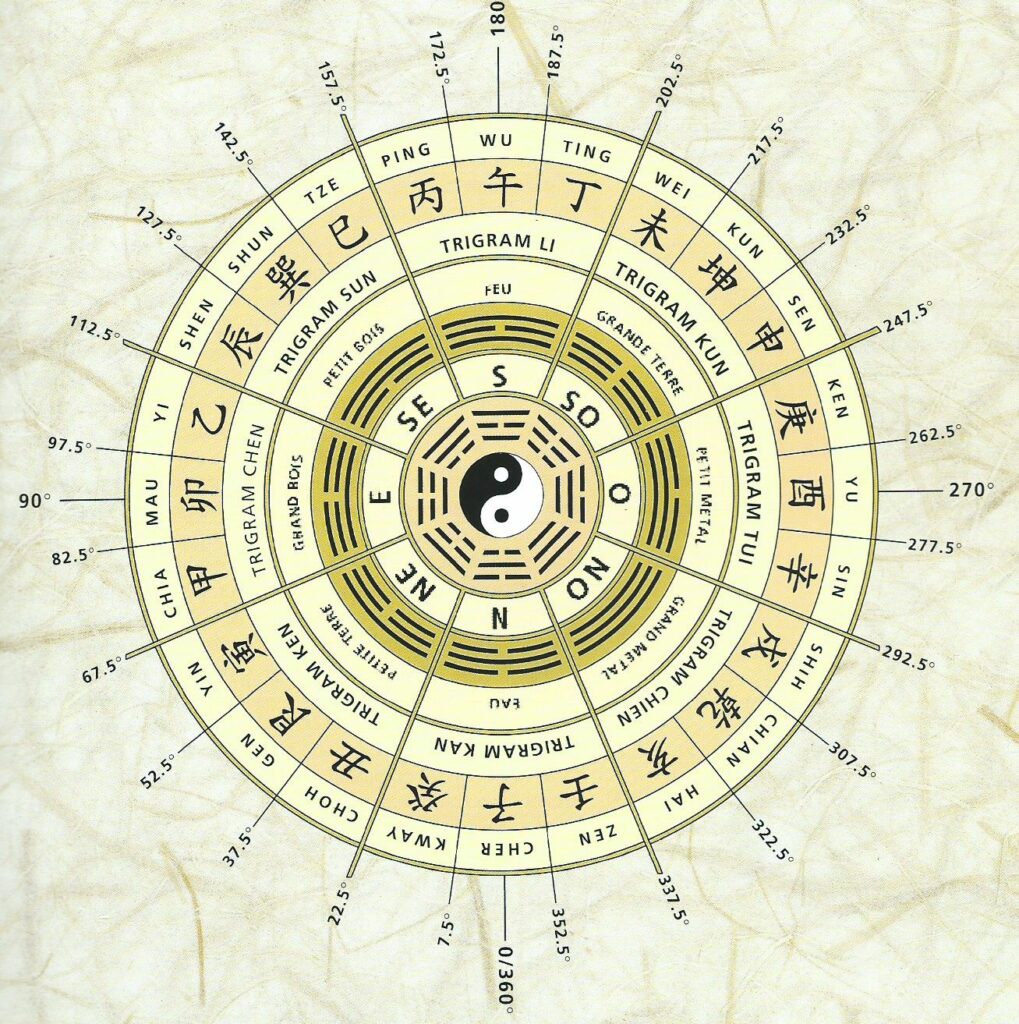

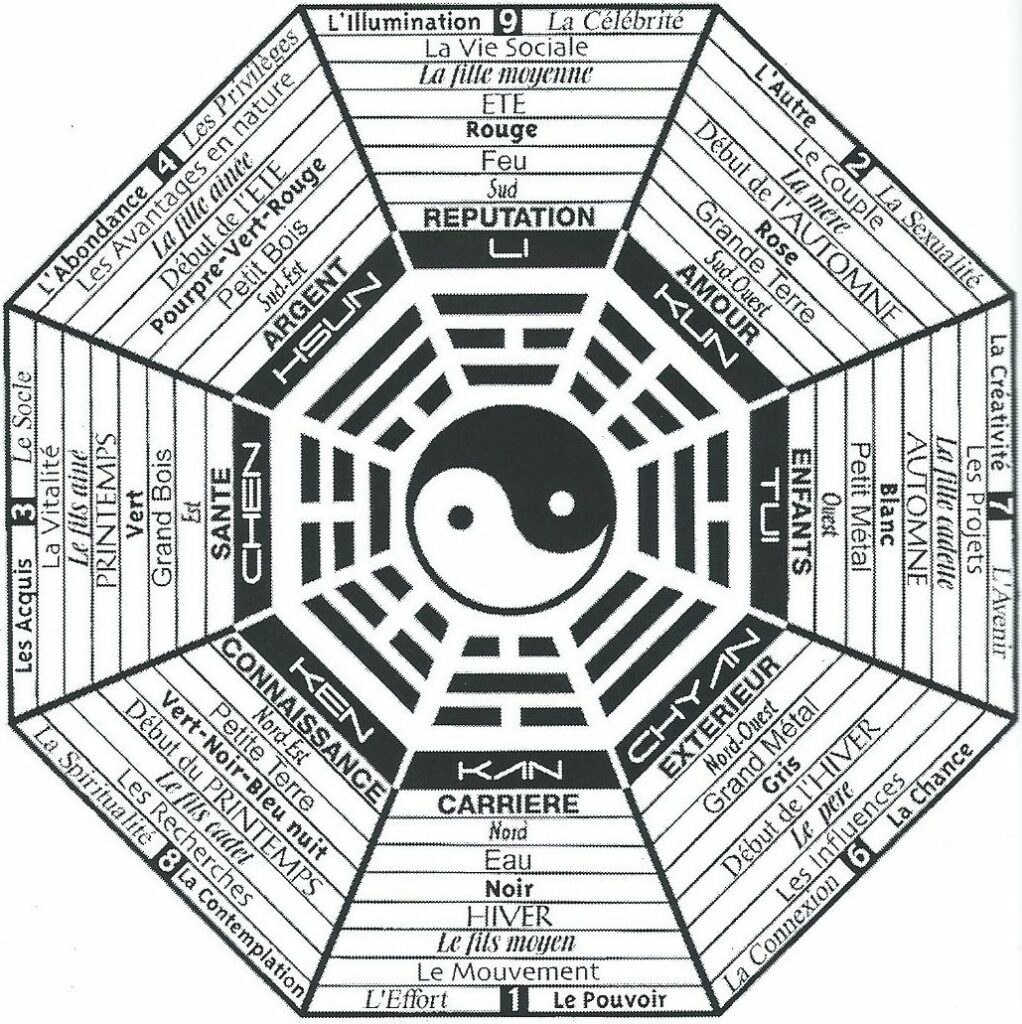

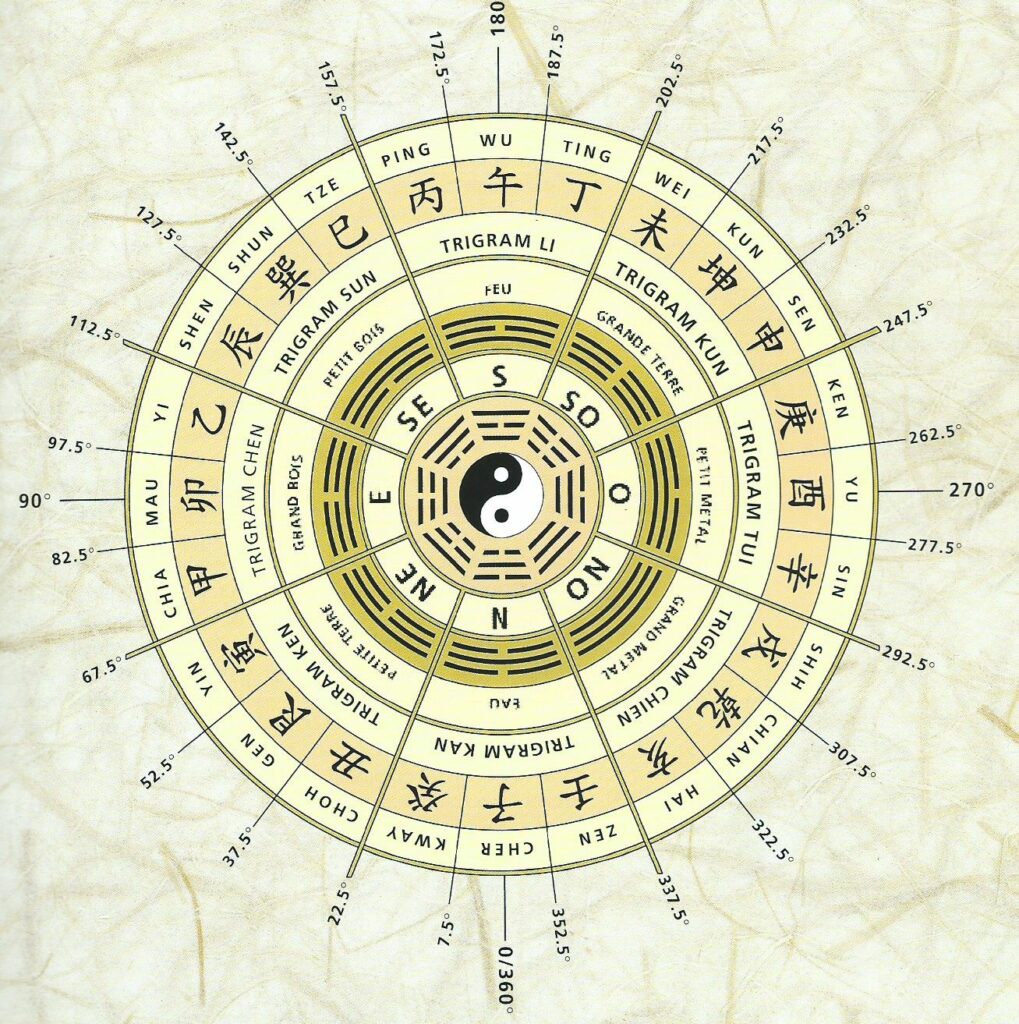

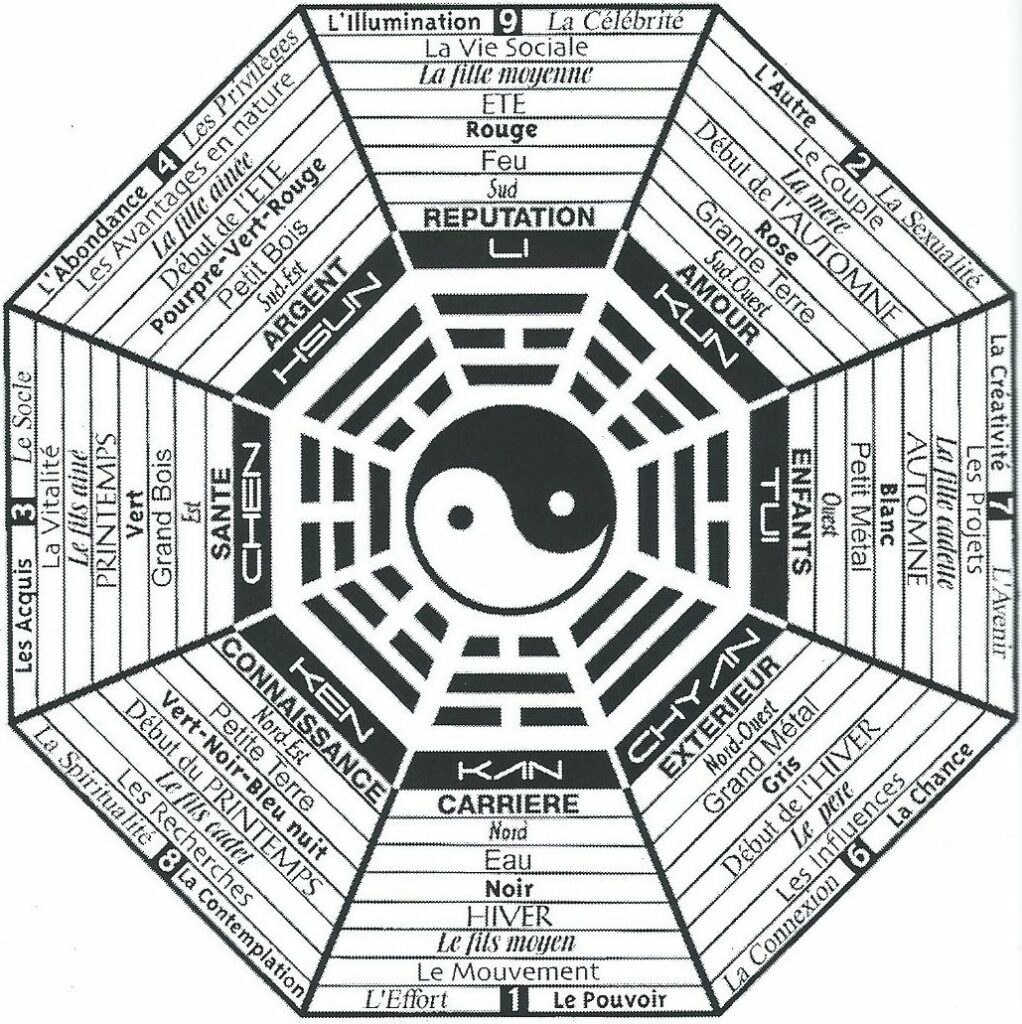

Le feng shui (qui signifie « le vent et l’eau ») cet art a pour but d’harmoniser les énergies visibles ou subtiles d’un lieu pour favoriser le bien-être, la santé et la prospérité de ses occupants, c’est une sorte d’acupuncture du lieu de vie.

Le feng shui (qui signifie « le vent et l’eau ») cet art a pour but d’harmoniser les énergies visibles ou subtiles d’un lieu pour favoriser le bien-être, la santé et la prospérité de ses occupants, c’est une sorte d’acupuncture du lieu de vie.

Glace à la crème de Marrons

On ne peut pas faire plus simple:

Fouettez la crème fraîche en Chantilly (mettre la crème au frais ainsi que le fouet et le bol avant de fouetter)

puis mélangez avec la crème de Marrons.

Mettre au congélateur.

sortez la glace du congélateur 15 mn avant dégustation

Pour réaliser une colle 100% naturelle à base de farine et d’eau

Versez 3 mesures d’eau dans une casserole et faites chauffer à feu moyen, pendant que votre ou chauffe mettez une mesure d’eau et une mesure de farine dans un saladier et mélanger jusqu’à obtention d’une texture homogène vous ne devez plus avoir de grumeaux dans votre préparation. Quand vous avez terminé, ajoutez votre préparation dans votre casserole d’eau vous allez maintenant faire chauffer votre préparation à feu moyen pendant deux ou trois minutes. Il est important de remuer tout le temps de la cuisson pour éviter que la pâte ne colle au fond de la casserole et pour obtenir une jolie texture. Laissez refroidir votre colle avant toute utilisation et conserver la dans un récipient hermétique au frais pendant 2 ou 3 jours maximum après sa fabrication

Voici une recette que je n’ai pas encore essayé mais qui me tente bien 🙂

Ingrédients:

Une autre version: https://youtu.be/wHxrMJNwD30?si=0p4o1MYawJ92h4xM

C’est une plante vivace à longue floraison. Elle est résistance, résistante à la sécheresse et ne demande aucun soin particulier. Par contre elle redoute le gel. Ses feuilles ont des qualités similaires à celle de l’aloe vera.

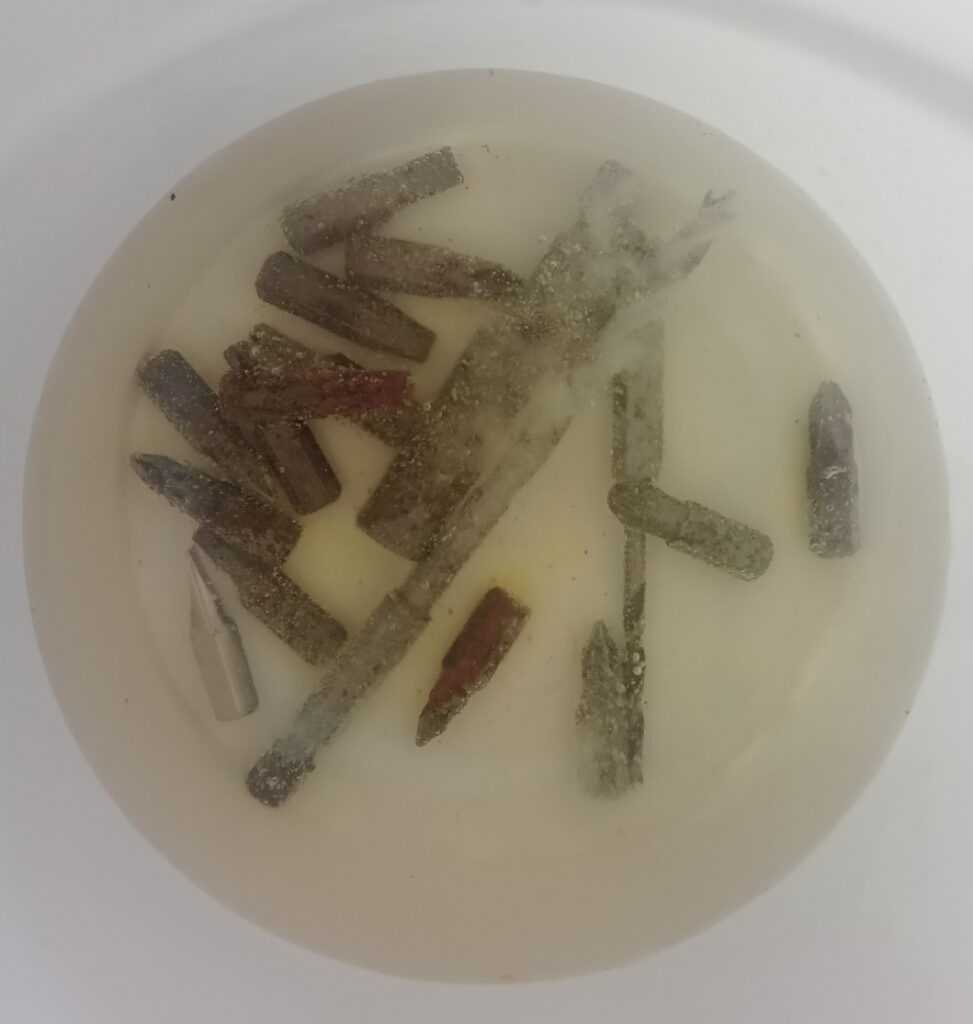

Dans un petit seau plastique (j’avais un seau de choucroute) mettre 1/2 l d’eau chaude et une cuillière à soupe d’acide citrique. Dissoudre l’acide citrique dans l’eau chaude. Plonger les outils dans le bain (ou appliquer à l’éponge si c’est localisé). Laisser tremper (surveiller de temps en temps). Brosser les zones rouillées. Bien rincer à l’eau claire. Sécher et huiler.

Le romarin, dans la tradition européenne, symbolise l’amour fidèle (au Moyen Âge, le romarin ornait les coiffes des mariées), la mémoire (dans la Grèce antique, les étudiants en tressaient des couronnes pour se concentrer, car on croyait que son parfum stimulant aiguisait l’esprit), et symbolise aussi la purification (on l’appelle en provençal, « encensier »)

Le romarin, dans la tradition européenne, symbolise l’amour fidèle (au Moyen Âge, le romarin ornait les coiffes des mariées), la mémoire (dans la Grèce antique, les étudiants en tressaient des couronnes pour se concentrer, car on croyait que son parfum stimulant aiguisait l’esprit), et symbolise aussi la purification (on l’appelle en provençal, « encensier »)

Le nom « romarin » viendrait du latin « ros marinus » (rosée de mer) ou bien du grec « rhops myrinos » (buisson aromatique), On l’appelle également « herbe-aux-couronnes »,

En 1370, d’après une légende, Elisabeth la reine de Hongrie, malgré ses 72 ans, aurait conservé toute sa beauté juvénile, grâce à la célèbre Eau de Hongrie, réalisée à base de fleurs de romarin.

Plusieurs études scientifiques démontrent des résultats remarquables des effets de l’huile essentielle de romarin sur la mémoire. Selon les travaux du Dr Mark Moss, le seul fait de renifler de l’huile essentielle de romarin officinal à 1.8 cineole augmenterait la mémoire !

A écouter une jolie pièces musicale sur le romarin https://musicordes.fr/kreisler-schon-rosmarin-joli-romarin/

La légende du Romarin:

Quand l’étoile de Bethléem est apparue dans le ciel à la naissance de Jésus, il paraît que les végétaux ont pu prendre la parole. Chacun voulait montrer que c’était lui qui pouvait mieux servir le nouveau petit roi et sa famille.

«Je peux très bien les servir, dixit le dattier. Avec mes longues frondes, j’offre une ombre bienfaisante lors des journées torrides. De plus, mes fruits délicieux frais ou séchés les nourriront durant toute l’année. C’est certainement moi qui serai le plus utile!»

«Vous vous trompez, répondit la canne à sucre. C’est de loin moi qui serai le plus utile à Jésus et à ses parents. Avec ma sève si sucrée, on peut faire des bonbons qui feront sourire le petit, des boissons douces pour étancher sa soif et des tartinades sucrées pour beurrer son pain. Il est évident que c’est moi qui serai le plus utile!»

«Vous avez tort tous les deux! s’écria le blé. D’où vient le pain quotidien, l’aliment de base de tous les hommes, sinon de mes grains? Regardez comme Joseph oeuvre fort pour me semer, me récolter et pour réduire mes grains en farine, et comme Marie en fait non seulement le pain, mais de délicieux biscuits et crêpes, de quoi faire plaisir à tous. Assurément, c’est moi qui serai le plus utile!»

«Mais aucun de vous ne peut protéger la famille sainte contre les viles soldats du roi Hérode, qui menace de tuer tous les bébés de Bethléem, ajouta pour sa part le rosier. Moi, par contre, avec mes épines si acérées, je peux entourer la famille sainte et les protéger de toute attaque. Nul n’osera traverser une haie de rosiers! De plus, mes jolies et si parfumées fleurs feront sourire de joie le petit Jésus. C’est évidemment moi qui serai la plante la plus utile!»

Et ainsi chaque plante s’exprima, vantant ses mérites. Il n’y a qu’un, simple arbuste, qui resta coi. Que pouvait-il offrir à Jésus et à sa famille? Il n’avait rien de remarquable, que de simples fleurs blanches sans beaucoup d’éclat. Ainsi, l’arbuste écouta les fanfaronnades des autres, sans mot dire, le coeur triste.

Mais quelques jours plus tard, Marie sortit de l’étable laver le linge de la petite famille. Après l’avoir bien essoré, elle chercha un endroit pour l’étendre pour le faire sécher. Elle essaya d’étaler sa cape mouillée sur les feuilles froides du dattier, mais elles étaient tellement placées haut qu’elle n’y parvint pas. Ensuite, elle tenta la canne à sucre, mais sous le poids du cap, ses tiges plièrent, plièrent, plièrent jusqu’à toucher au sol. Quant au blé, elle ne tenta même pas l’expérience : ses tiges ne résistent même pas aux pluies fortes, encore moins au poids d’un vêtement détrempé. La pauvre plante se serait trouvée complètement écrasée! Enfin, le rosier avait des épines si menaçantes qu’elle n’osa même pas l’approcher de peur de faire déchirer les vêtements.

Puis elle remarqua l’arbuste. De taille modeste, il était parfaitement à sa portée. Intéressant! Et ses tiges étaient rigides et résistantes. De plus, comme il était plus large que haut, il y avait suffisamment de place pour pouvoir supporter tous les vêtements à sécher. Peut-être que?

Ainsi, Marie étendit le linge sur l’arbuste qui se gonfla alors de fierté. Maintenant il savait qu’il était au moins aussi utile à la famille sainte que toute autre plante. Mais un miracle eut lieu quand Marie ramassa le linge désormais sec quelques heures plus tard : le bleu violet de sa cape avait déteint sur les fleurs blanc terne de l’arbuste, les laissant d’un beau bleu tendre. Aussi, l’odeur sainte du lange du bébé Jésus s’était imprégnée dans le feuillage étroit de l’arbuste. Et depuis ce jour, l’arbuste porte des fleurs bleues et son feuillage dégage à un arôme agréable qui plaît à tous. Marie, voyant la beauté de l’arbuste et s’imbibant de son superbe arôme, s’exclama : «Vous, vous êtes vraiment ma plante préférée!»

Mais quel est cet arbuste aux fleurs bleues et au feuillage si délicieusement parfumé? Mais le romarin, bien sûr. Même son nom raconte la légende, car romarin dérive du latin Rosmarinus, qui veut dire, bien sûr, «rose de Marie»!

200g de poudre d’amandes

200g de poudre d’amandes

100g de sucre

1 sachet de levure chimique

2 oeufs

bien mélanger poudre, sucre, levure et rajouter les deux oeufs

faire des tas avec une cuillère à café (c’est plus agréable d’avoir des petits rochers)

cuire 15 à 20 mn au four à 150

Je vous ai mis la recette express mais pour une recette plus fine au niveau du goût ne prendre que 3 blancs d’oeufs à monter en neige, dans ce cas là pas besoin de levure chimique:)

Cela fait un biscuit pas trop sucré, en général dans les recettes traditionnelles il y a souvent autant de sucre que de poudre d’amandes…

Ingrédients :

2 c. à soupe de gingembre frais râpé (bio si possible, avec la peau)

2 c. à soupe de sucre (blond, roux ou sucre de canne)

200 ml d’eau (sans chlore, filtrée si possible)

Préparation :

Dans un petit bocal propre, mélange le gingembre râpé, le sucre et l’eau. Couvre avec un tissu ou un filtre à café tenu par un élastique (l’air doit passer, mais pas la poussière). Laisse à température ambiante. Chaque jour, pendant 5 à 7 jours, ajoute :

1 c. à soupe de gingembre frais râpé

1 c. à soupe de sucre

Petit à petit, des bulles vont apparaître, signe que la fermentation commence. Quand ça devient bien pétillant et légèrement mousseux en surface.

Comment faire un Ginger bug (levain de gingembre) pour fermenter jus de fruits ou de légumes ?

Comment faire un soda de gingembre (ginger ale) à partir d’un ginger bug ?

Le levain de gingembre est un sujet fascinant qui mérite d’être exploré. Non seulement il est riche en probiotiques, mais il regorge également d’antioxydants et de vitamines. Ce levain est un atout tant en cuisine qu’en médecine familiale.

Pour réaliser un véritable levain de gingembre, il est essentiel de cultiver des levures et des probiotiques. Voici les étapes à suivre :

Le levain de gingembre possède de nombreuses propriétés médicinales, soutenues par des études scientifiques :

Le levain de gingembre peut être utilisé dans diverses préparations :

| Préparation | Description |

|---|---|

| Jus fermentés | Conserve les saveurs tout en réduisant le sucre. |

| Pains et crêpes | Ajoute des propriétés nutritives et probiotiques. |

| Lait fermenté | Crée un yaourt à boire savoureux et digeste. |

Bien que le levain de gingembre soit bénéfique, certaines précautions sont à considérer :

Le levain de gingembre est un véritable trésor pour la santé et la cuisine. En suivant la recette et en respectant les précautions, vous pourrez profiter de ses nombreux bienfaits. N’hésitez pas à en préparer en grande quantité pour en avoir toute l’année. Que ce soit pour vous ou pour vos proches, le levain de gingembre est une excellente addition à votre alimentation.